◆ 宝満寺の御本尊「毘沙門天」のはなし 「毘沙門天」は、仏陀と仏法を守護する四天王の一人であり、東の持国天、南の増長天、西の広目天と並んで北方を守っています。別名を「多聞天(たもんてん)」といいます。正しくは仏様ではなく、外見も武人の姿をした「天」です。 また、「大黒天」などと並んで、幸福をもたらす七福神の一人であることも、よく知られています。 「毘沙門」とは、梵語(古いインドのことば)の「ヴァイシュラマナ」を漢字に音写したもので、その言葉を意訳すると「多くのことを聞く人」つまり「多聞」となるのです。仏陀の身近にいて常にその説法を聞かれるところから「多聞天」と呼ばれるようになったと伝えられています。 また、毘沙門天のルーツは、古代インドのクーベラという財宝を守る神だとされており、このことから「七福神」の一人に「選ばれた」と思われます。 「七福神」は室町時代末期ごろから信じられるようになった民間信仰とされていますが、個性豊かなインドや中国の神様が集まっている中に、ひとり武人の姿の毘沙門天が加わり、福の神として笑っておられる姿は何かほほえましい気がします。 「毘沙門さん」は、災厄を払い除き、幸福を招く私たち庶民の守護神です。

◆ 「如意輪観音さん」のはなし 宝満寺の「大師堂」にはお大師さんと並んで如意輪如意輪観音(にょいりんかんのん)さんをおまつりしています。  宝満寺 如意輪観音像 ■ 衆生を救済する六本の手 如意輪観音さんは六観音さんのひとつで、一面六臂(お顔が一つに手が六本)の菩薩です。 左手第三手に持った法輪(チャクラ)によって仏法を広め人々の煩悩を破壊して苦悩から救い、右手第二手に持った如意宝珠(にょいほうしゅ)によって人々の願いをかなえてくださいます。 右の第一手を右頬にそっと添え、衆生をどんなふうに救済したものかといつも思案にふけっておられ、 数珠を持った第三手は人々のあらゆる迷いを打ち払います。。 左の第一手は大地に触れていて、ゆるぎない心を示し、第二手はつぼみのままの蓮の花を持って世の非法、無法を浄化します。 ■ くつろいだ姿に見える「輪王座」 しかし、何といっても如意輪観音さんの最大の特徴は、その座り方にあります。右ひざを立てて、左右の足の裏を合わせ、体をくねらせるようにして顔をやや右に傾け、右の手を頬に添える。これはまるで風呂上がりに「よっこらしょ」と座り、とっくり片手に今にも一杯やろうとされているかのように見えます。「輪王座(りんのうざ)」という座り方ですが、他にこのようなお姿の仏さんはなく、実にユニークです。 とりわけ大阪、河内の観心寺の如意輪観音さん(国宝)は誰が見ても何となく色っぽく見えます。ある人は「仏さんには失礼かもしれないが、夕暮れ時飲み屋の扉を開けると、ママがくつろいでいて、あらいらっしゃい、お久しぶりね、と声をかけてくるような気がする」と書いていました。 飲みながら客の愚痴を聞き、いろんな相談にものってくれるママのように親しみが持てる仏さまです。 ■ 変幻自在の観音さま 観心寺の観音さんに比べ、斑鳩の中宮寺の如意輪観音さん(国宝・弥勒菩薩との説もある)は気高く凛としたお姿で、深い思索にふけっておられるようです。右手は「頬杖」ではなく、まさに「思惟手」そのもので、慈悲と智恵を感じさせます。 観音さんは実に変幻自在で、主な姿は六つ、全部で三十三の姿に変化し衆生を救済してくださいます。六つとは、聖観音、十一面観音、如意輪観音、馬頭観音、千手観音、準胝観音の「六観音」ですが、不空羂索(ふくうけんじゃく)観音を入れると「七観音」となります。 ( 4頁に続く) ■ お名前も不思議な「観音」さん 「観音さん」というお名前が定着していますが、これは「観世音菩薩 ( かんぜおんぼさつ)」の略称です。しかし、般若心経の冒頭は「観自在菩薩 ( かんじざいぼさつ)行深般若波羅蜜多時…」となっています。いったいどちらが正しいのでしょうか。 梵語の原本からすると「観自在 ( 自在に物事を見通す)」が正しいようですが、「観世音」の原本もあったとの説もありはっきりしません。でも、私たちには親しみのある「観音さん」でいいですね。

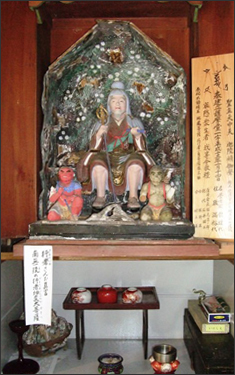

◆ 「『けーご』の行者さん」のはなし 宝満寺の護摩堂には、「役(えん)の行者」と地蔵菩薩、不動明王が祀られています。   この3体の仏像は、平成14年に遷座(せんざ)・移転によってこのお堂に祀(まつ)られるようになったものです。それまでは、西方町の中ほどにある山の中腹、「けーご」という所に祀られており、地元の人々から「『けーご』の行者さん」と呼ばれ親しまれていました。 その「けーご」には、以前「根来山西光院華厳寺(ねごろさんさいこういんけごんじ)」というお寺があって、代々住職とその家族が山上で生活を営んでいました。このお寺は真言宗醍醐派(だいごは)に所属していて、修験道(しゅげんどう)のお寺として知られていたようです。二百年ほど前には、皆定誠(かいじょうせい)上人が住職となり、諸堂伽藍(しょどうがらん)が建っていたとの記録があります。明治の初めごろは長覚上人が山伏(やまぶし)修験者として住職の仕事を務めておられましたが、時代の変遷とともに寺は衰退し、明治の中頃に住職一家は山を下り還俗(げんぞく)されたのです。 その後、地元西方の人々によって、本尊不動明王と役の行者、地蔵菩薩を祀る一棟のお堂のみが再建され、護持されてきました。そして以前と同じく、毎年4月始めには「行者祭り」が恒例行事として執り行われてきたのです。 近年、そのお堂がずいぶん痛み、また山上にあるため年配者の参拝にも支障をきたすことなどから、平地に移してはどうかとの話がもちあがり、その時の自治会役員、宝満寺総代の皆さんの手によって、位牌堂の改築に伴って改築されたばかりの宝満寺の護摩堂への遷座・移転が実現したのです。 以来、毎年4月最初の土曜日に、宝満寺護摩堂において、護摩木を奉納して護摩をたき、盛大に「行者祭り」が行われています。 (住職 記)

|